中秋节:赏月寄情,传承千年团圆习俗

- 农历网移动端

- 2025-05-23 11:00:01

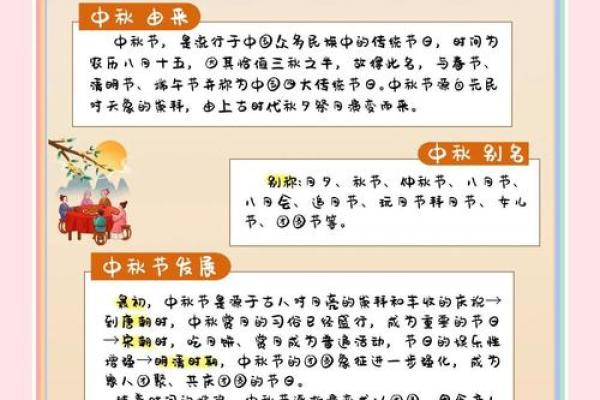

中秋节是中华民族传统的重要节日之一,承载着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。每年农历八月十五,家家户户团聚在一起,赏月、吃月饼、共度佳节。这个节日不仅仅是人们借着圆月来表达思念与团圆的情感,更是传承千年的文化符号,象征着和谐、平安与美满。

节气由来

中秋节的由来可以追溯到古代的祭月活动。在我国古代,月亮被视为象征着阴柔、温和与圆满,而秋天的月亮最为明亮和圆润,因此,古人便以月亮为媒介,寄托了对天地的敬畏以及对家人团圆的渴望。中秋节最早起源于唐代,当时的诗人和民众便开始在这一天举行祭月活动,庆祝丰收、祈求安康。随着时间的推移,逐渐演变为以家庭团聚为主题的节日。

在《礼记》中记载:“秋分之前,月亮渐圆。”中秋节恰逢农历八月十五,这时秋高气爽,天高气清,正是农田丰收、家人团聚的时刻。可以说,中秋节不仅仅是一个传统节日,它还凝聚了千百年来人们对丰收、对家庭、对美好生活的追求。

物候特征

每年中秋节的时令,秋天的气候特征愈加明显。此时,北风吹拂,空气干燥,气温逐渐转凉。白昼和夜晚的温差开始增大,白天清爽宜人,夜晚的天幕则被星光点缀,月亮格外明亮。农田里,一片丰收的景象,稻谷、玉米、苹果等秋季作物成熟,散发出丰盈的香气,家家户户忙着收割,庆祝一年的辛勤耕耘。

《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”正是中秋节时夜晚的景象写照。月光洒在大地,清冷、静谧,给人一种安宁与宁静的感受。而这种景象也常常让人联想到故乡与亲人,使人心生温暖与思念。

民间活动

每逢中秋,民间活动可谓丰富多彩,尤其是饮食和团聚的习俗。月饼作为中秋节的传统美食,早已成为节日的象征。月饼的形状寓意着团圆与圆满,不同地区的月饼风味各异,有的甜美如广式月饼,有的咸香如潮汕月饼,有的则充满创意,夹着各种水果或巧克力。无论如何,月饼作为家人团圆时的必备美食,增添了节日的气氛,也让每一位家庭成员在品尝美味的同时,感受到浓浓的亲情与温暖。

除此之外,家人团聚一起吃团圆饭,享受亲情的温馨,是中秋节的重要活动之一。无论身处何地,华人家庭都不忘这一天的传统,饭桌上的美食让人垂涎欲滴,每一道菜肴都寓意着美满的祝福。

在部分地区,还会举行赏月、猜灯谜等民间活动,尤其是在乡村和城市的公园里,晚上的灯会更是充满了节日的气氛。人们与亲友一起在露天草地上赏月,或围坐在一起,聊着生活的点滴,分享这份浓厚的团圆之情。

现代生活中的中秋节

随着现代社会的发展,传统节日也逐渐融入了更多现代元素。尽管现代生活节奏加快,但中秋节依然是人们最期待的节日之一。无论是回家团聚,还是通过社交媒体向远方的亲人传递祝福,中秋节都在不断诠释着“团圆”的含义。

现在的月饼,不仅仅是传统口味,许多创新的月饼开始出现在市场上,成为年轻人中秋节送礼和分享的首选。而各大商场和公司,也纷纷推出了中秋主题的促销活动,推崇着“共享团圆”的理念。

与此同时,现代人也开始重新审视节日的内涵。中秋节不仅是家人团聚的时刻,也是人们关注自然、感恩大地、重视身心健康的时机。许多人利用这个假期来放松心情,亲近自然,或者通过阅读、旅行等方式来增进自己的内涵和生活品质。

传承与创新

中秋节的传统习俗中,传承与创新始终是一个重要主题。从古代的祭月、赏月,到如今的团圆饭、月饼文化,中秋节经历了千年的传承与创新。在这份传统的背后,是代代相传的文化力量,让这一节日成为中华文化的重要符号。

正如唐代诗人苏轼在《水调歌头》中写道:“明月几时有?把酒问青天。”月亮成为了人们向往的美好象征,承载着人们对未来的希望与梦想。在中秋的月光下,人们寄托了对亲人、对故乡、对生活的深深思念,也表达了对美好未来的向往。

“海上生明月,天涯共此时”——在这一刻,无论身在何方,月亮都与我们同在。